九州大学、産官学連携について

九州大学主催による「企業成長に向けた課題解決を推進するプログラム」に採択されることが決まり、昨年11月から今年1月末までの参加させて頂いた。

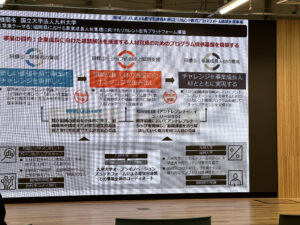

このプログラムは、九州大学が文部科学省の支援により九州大学、福岡大学、福岡県、福岡県中経連などを中心に、いわゆる「産官学」で福岡県内の中小企業へ企業の経営課題解決へ連携していくプログラムである。

今回が初年度ということもあり、応募人数が300名を超える中で採用されたのは10名。

その中で私は最年少であった。

私は生まれ故郷北九州市小倉にある不動産会社さまをご支援させて頂いた。

私は私自身の事業を模して「エコシステムの核」になりたいと思っている。

エコシステムとは、

ある領域(地域や空間など)の生き物や植物がお互いに依存しながら生態を維持する関係のようす を指す。

つまり、元々生命はお互いに依存するしながら共生している。共生するまでに調和という過程があるが、調和はすぐ隣にあるものと結びつくわけではない。(つながるかもしれないが、最適とは限らない)

コネクターに様々な形があるように、最適なつながりを探さなくてはならない。

最近とある方が「インターネットの発達により情報収集コストはゼロになった」と言っているのを聞いた。

その通りである。であるが、彼も同じようなことを述べているが、

情報が多くなればなるほど真偽判定を含めた高度な情報リテラシーが求められ、また最適な情報を得るための探索能力や深化が求められる。

私自身がエコシステムの核となっていれば、エコシステム全体を見渡すことができて、かつエコシステム中に食指を伸ばしている状態であり、とある企業と企業の調和を促進できると考えている。

簡単に言うと「鵜川に相談すれば、課題解決への歩みを進められる」という状態である。

エコシステムの核になろうとした場合には、できるだけ多くの選りすぐった人材と関わり、お客さまへ提供できる状態でなくてはならない。

そのためには民間企業との連携だけでなく、私自身が官公庁や大学などの教育機関とも連携。

企業が取るべき方向に対応ができ、出会う方に受け入れてもらう人材にならなくてはならない。(ハロー効果的な側面も含む)

このことの重要性は勿論数年前から理解していて、今回ようやく叶ったのである。

確信を得る中では自分ができないこと、難しいことに向き合う時間もあった。

今回のプロジェクトに採用し、完遂した今は、この3年間やってきた道は間違っていない。

今はそう思っている。